هَجَّره لبنان مع «الرصاصة الأولى» وصار أميناً على الأكاديمية الفرنسية مدى الحياة

«الراي» على «صخرة طانيوس».. هنا «بدايات» أمين معلوف

- أمين سرُّ أبيه الكاتب الشاعر الصحافي المعلّم والرسام

- المشرع مسقط أمين معلوف تَسْتَلْقي على كتف صنين وعيْنها على وادي الجماجم

- بيت أمين معلوف كأنه بـ «منازل كثيرة» يحنّ إلى صاحب الدار

- هذا سرّ غلاف كتاب «بدايات» وهذه قصيدة والد أمين معلوف التي غنّتْها فيروز

- جدّ أمين معلوف.. أول مدرسة مختلطة ولبيبة الهاشم نصيرة المرأة كانت تعلّم فيها

قبل خمسة عقودٍ من «طوفان» الحرب والمصائر المعلَّقة الذي يوشك أن يتحوّل «بقعة زيت» تمتدّ إلى لبنان، لم يكن أحدٌ في الوطن الصغير يتملّكه الحدس بأن بلاده على موعدٍ مع حروبٍ كبيرة وكثيرة تجعلها «مصنعاً» يستورد الأزمات ويصدّر العقول.

يوم انفجرتْ الحربُ تحت شرفةِ منزله في عين الرمانة، أدرك الشابُ العشريني أمين معلوف بما امتلكه من مزايا، أن لبنان حُشر في «بوسطةٍ» بلا كوابح ما زالت تندفع سقوطاً منذ نحو نصف قرن وإلى الآن.

فمع الرصاصة الأولى في 13 ابريل عام 1975، قرّر معلوف المسكونُ بأرستقراطيةٍ عميقةٍ ويساريةٍ يافعةٍ، القفزَ من «البوسطة» التي تحوّلت مع الأيام إلى تايتانيك.. تَرَكَ «النهار» مع صياح الديك في العام 1977 إلى ضفاف السين.

قبل 48 عاماً «لم يَستغرق الوقتُ لاتخاذ قرار الهجرة أكثر من 48 ساعة»، قال معلوف يوم استعاد مشهدَ «الأرض المليئة بالدماء» مستذكراً «نَظَرْنا من نافذةِ بيْتنا أنا وزوجتي في عين الرمانة ورأينا البوسطة، وفجأة تَصاعَدَ الرصاص ..».

غادَرَ ابنُ «الفكرة اللبنانية» بعدما غدرتْ بها الحربُ المجنونة. وكأنه أراد أن ينجو بهويّتها المركّبة من شظايا صِدام الهويات.. تَأبَّطَ نِصْفَهُ الثاني وأطفالَه الثلاثة وحيواتٍ كثيرةً كانت عامرةً بالتحولات.. والأسئلة.

من شارع السادات في الحمرا، العدلية وعين الرمانة، إلى كَتِفِ صنين.. عين القبو المشرع وأخواتهما من القرى المغروسةِ على أهداب الشَفَق، أمكنةٌ فوق الجغرافيا أطلّت كرائحةِ التاريخ في رواياتِ معلوف ومؤلَّفاته.

على خطاه، من بيروت، عاصمة أفكاره الأولى وأحلامه الأولى وحياته الأولى، إلى قريته ومَلاعب الحقول فيها ومآثر

الأجداد في بيوتاتها، سارتْ «الراي» في مشوارٍ إلى عالم أمين معلوف الذي لم تتسلّل إليه الأضواء والعدسات.

كان لبنان الموجوع كَتوماً باحتفاله مع تَصَدُّرِ خبر انتخابِ أحد أبنائه، أي أمين معلوف أميناً عاماً للأكاديمية الفرنسية وانضمامه إلى نادي «الخالدين» في باريس التي جعلتْه أميناً على أحد أهمّ مَعاقلها وأكثرها عراقة.

في الطريق نحو الأعالي، كانت تَهبط تقارير تلو التقارير عن معلوف الذي صار حَدَثاً عالمياً. فلم يَشْغَلْ منصبُ الأمين العام للأكاديمية الفرنسية سوى 23 شخصاً منذ تأسيسها عام 1634، وهو أولُ شخصيةٍ من أصلٍ غير فرنسي تتولّى هذه المهمة.

ولم يكن عابراً أن يَحفر معلوف على سيْفه، يوم انضمامه إلى تلك الأكاديمية في العام 2012 رمزَ «ماريان» الذي يَجْمَعُ بين شعار

الجمهورية الفرنسية وأرزة لبنان.. كأنه عِناقٌ بين هويّتيْن في هَمٍّ واحد.

عَبَرْنا الساحلَ، ثم صعوداً إلى مسقط أمين معلوف على ارتفاع 1350 متراً.. من بيروت إلى المشرع 40 كيلومتراً من مسافةٍ مزروعةٍ بأسماء بلداتٍ مثل بتغرين، بكفيا، الخنشارة وكفرعقاب وسواها من قرى كـ «المنتجعات» في أحضانِ طبيعةٍ ولا أجمل.

ثمة أسماء أخرى تُراوِدُنا في المشوار إلى المشرع التي صارتْ علامتَها الفارقةَ «صخرةُ طانيوس» (1993)، عنوانُ الروايةِ التي استحقّ عليها معلوف جائزة غونكور، كبرى الجوائز الأدبية الفرنسية والتي تدور أحداثُها في قريته والجوار.

.. «الحروب الصليبية كما رآها العرب» 1983، «ليون الأفريقي» 1986، «سمرقند» 1988، «موانئ الشرق» 1996، «الهويات القاتلة» 1998، «رحلة بالداسار» 2000، «بدايات» 2004، «اختلال» 2009، «التائهون» 2012، «غرق الحضارات» 2019، «إخوتنا الغرباء» 2020...

إنها عناوين مؤلَّفات لأمين معلوف الذي أغنتْة ثقافاتُ العالم بـ 18 مؤلَّفاً وجلُّها يدور في المنفى والترحال ويُعْلي قضايا الإختلاط والهوية، وجميعُها بالفرنسية الأنيقة وبأسلوبٍ سِرُّه المتعة.

ورغم الشهرة العالمية لأمين معلوف، فإنه في عيون أهله هو «ابن رشدي»، ربما لأن الابن سر أبيه.

فوالده رشدي لم يكن أقلّ حضوراً في بلاده، وهو الصحافي والكاتب والمعلّم والرسام والشاعر الذي رَحَلَ باكراً بنوبةٍ قلبية.

.. منذ أن فتحتُ عيني على الحياة – قال يومياً أمين معلوف «كنتُ أرى والدي رشدي يَكتب، ومن هنا تَكوّنتْ فكرةُ الربط بين العمل والكتابة لديّ، وكان والدي كثيراً ما يخبرني قصصاً عن تاريخ العرب القديم وعن الضيعة، وأعتقد أن عشقي لكتابة القصص إستلهمتُه من هنا».

هذا الشطرُ الجميل من لبنان، الذي اسمه المتن الشمالي لم يَكْتَفِ بإنجاب «المعالفة»، رشدي وأمين، والمشرّع الكبير الراحل نصري معلوف، والموسيقي العالمي ابراهيم معلوف... إنه الحاضنةُ التي ترعرعتْ في وديانها والجبال قاماتٌ أدبية وفكرية كبيرة.

فبين «شخروب» ميخائيل نعيمة في بسكنتا، و«صخرة طانيوس» لأمين معلوف في المشرع (عين القبو)، جيرةٌ ريفيةٌ في رِحاب الأخضر الذي يُعانِدُ الأسمنت، وسكونٌ أقرب إلى الهمس... انه الهناء الذي إنكسرتْ على أعتابه غزواتٌ في حقباتِ وحقبات صار الشاهدَ الدائمَ عليها وادي الجماجم حيث تُنَكِّسُ الجغرافيا عينيْها على شكلِ منخفضاتٍ غالباً ما يحتلّها الضباب.

كلما إقتربتَ من التوأم (عين القبو - المشرع) إبتعدتَ عن يومياتِ بيروت المُرْهَقَة والحزينة واليائسة، وصرتَ كالمُسافرِ بين غابات الصنوبر والبيوتات العتيقة في جبل لبنان و«أمّنا الحنون» فرنسا التي تَوَّجَتْ على عرشِ أمجادها إبنَ واحدةٍ من أصغر قرى «بلاد الأرز».

لم يكن عابراً كلام جان كريستوف روفان صديق معلوف وزميله، بعدما خاضا منافسةً حبيةً على ترؤس الأكاديمية، إذ قال له "كل أعمالك، كل أفكارك، شخصيتك جسرُ عبورِ بين عالميْن يحمل كل

منهما نصيبَه من الجرائم ولكن أيضاً من القِيَم. هذه القِيَم التي تريد توحيدها".

ولم يكن كلامُ وزيرة الثقافة الفرنسية، اللبنانية الأصل أيضاً، ريما عبد الملك في حضرة معلوف وعنه أقلّ دلالة. فإبنة بلدة شيخان في جبيل قالت إنه «كاتب عظيم ورجلُ أخوّةِ وحوار وتهدئة»، الصفات التي يفتقد صفاءها لبنان في هذه الأيام بعدما هَجَّرَ أدمغتَه وصار طارداً لها.

صغيرةٌ هي المشرع، كبيرةٌ بـ «صخرتها»، قليلةٌ بيوتها، كثيرةٌ حكاياها، عتيقةٌ في دفاتر الذكريات. يَغمرها الأبيض شتاءَ من دون ان يغادرها النسيمُ العليل صيفاً، والعلامةُ الفارقة في «طقوس» طقسها ضبابٌ يَستلقي فوق غابات الصنوبر والسنديان.

عندما تطأ المشرع يَصعب أن تجد أحداً من المارة أو دكاناً أو أناساً على الشرفة أو على المصطبة... تَمْضي في الشارع ذهاباً وإياباً إلى أن يصادفك الحظ بأحدهم... فالضيعةُ التي تفيض هدوءاً عبارةٌ عن عشرات البيوت التي تستظلّ الأخضر، وعدد الناخبين فيها بالكاد يتجاوز 100.

... بعد تحرياتٍ عن عائلة معلوف والأكثر قرباً بأمين، وصلْنا إلى الدكتور عصام (طبيب أطفال)، فهو إبن عمه ويَعرفه عن ظهر قلب. ما زالا على تَواصُلِ، أقلّه من حين إلى آخَر. فـ «الواتساب» أَصْدَقُ إنباءً من الحمام الزاجل والبوسطجي في هذه الأيام.

من على شرفته المطلّة على الملأ، وفي مشوارنا بين بيوت «المعالفة»، في الطريق إلى بيت أمين علبةُ الذكريات، وفي رحلةِ التقصي عن «صخرة طانيوس»، فَتَحَ لنا الدكتور عصام دفاتر العائلة وقصّ علينا

حكايةَ أمين، الفتى المتوثّب، الشابُ الحالم والصحافي المُغامِر والأديبُ الذي يَكفي أن تقول عنه أمين معلوف و... كفى.

روى الدكتور عصام أن عمه رشدي، والد أمين، تعوّد تمضية الصيف في المشرع، فإقامته الدائمة كانت في بيروت. وأمين يحمل إسم والد أمه وهي من آل الغصين لأن شقيقه الأكبر فخري سمى إبنه على إسم والده.

وبعد إسترساله في «رسْم» شجرة العائلة وخريطة تَوَزُّع بيوتاتها وتَوارُثها، يطلق الدكتور عصام العنانَ لذاكرته: «أمين كان مثالنا. كان يحب كثيراً لعبة الـ RISK و STRATEGO... في إحدى المرات وكانت أجهزة الكومبيوتر في بداياتها أخبر أبي عن هذا الجهاز ومزاياه».

... «أمين حنون وفِكره واضح ويتحلّى بسلامٍ داخلي دائم. لم أرَه مرةً غاضباً، وزوجته إمرأة رائعة» قال الدكتور عصام، الذي أخبرَنا ان «الزيارة الأخيرة لأمين لقريته ربما كانت في العام 2010 رغم انه جاء إلى لبنان قبل عشرة أعوام حين مَنَحَه الرئيس ميشال سليمان وساماً، لكن لم يتسنّ له زيارة المشرع».

يتنقّل الطبيب في المشرع وكأنها بيته. مساكنُها ربما لا تتجاوز عدد أصابع اليدين، أما سكانُها المقيمون فبالكاد 100. وفي الطريق إلى بيت أمين يَذكر ان ابن عمّه درس في الجمهور وفي الجامعة اليسوعية، وكان ناشطاً في ستينيات القرن الماضي: «لم يكن شيء يحدّ فكره، وكان يحب قولاً مأثوراً»ان الدماغ كالمظلة، إذا لم يفتح لا يعمل".

بيتٌ كأنه بمنازل كثيرة... انه لأمين معلوف. كان لجدّته قبل ان يشتريه والده رشدي من أخواله في العام 1968 وصار يُمْضي الصيف فيه بعد ترميمه... بيتٌ حجري يكلّله القرميد وعلى درجه يكاد أن ينبت العشب بعدما إشتاق طويلاً إلى القرع على الباب.

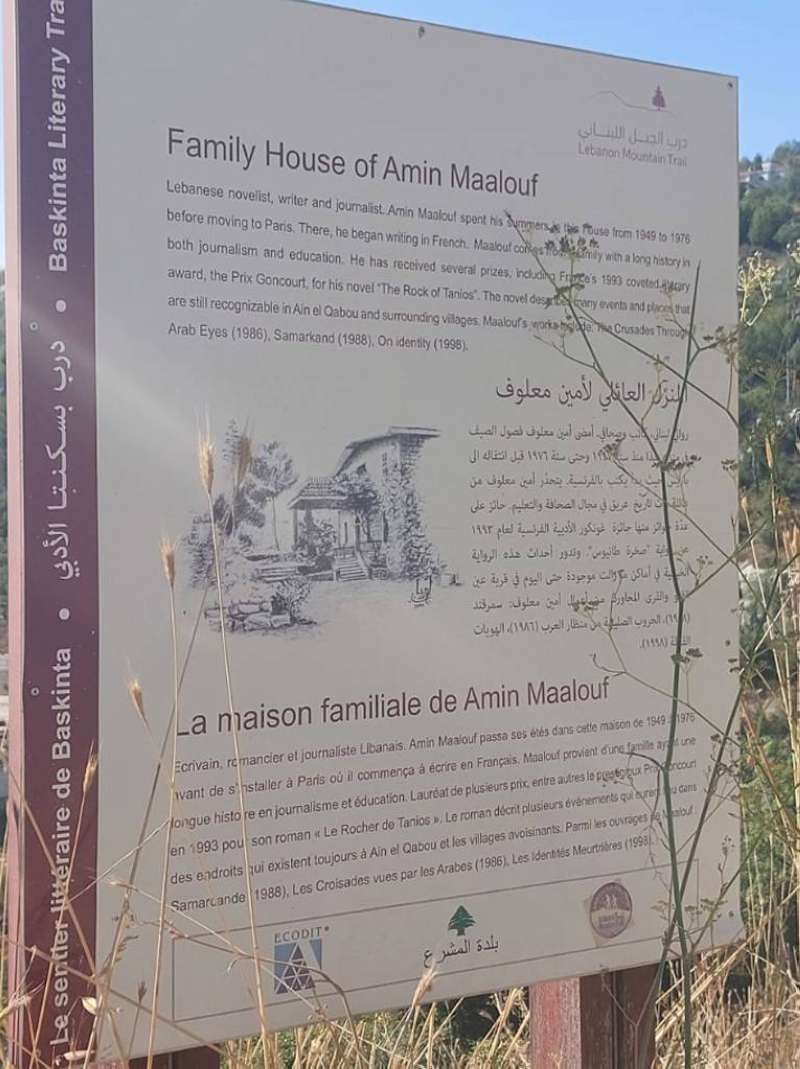

على مَدخل البيت الذي يعود إلى قرون مضت، نُصبت إحدى الجمعيات اللبنانية «بطاقة تعريف لصاحب الدار»: روائي لبنان، كاتِبٌ وصحافي. أمضى أمين معلوف فصولَ الصيف في منزله هذا قبل إنتقاله إلى فرنسا، حيث بدأ يكتب بالفرنسية.

وعلى اللوحة عيْنها كُتب: «أمين معلوف يتحدّر من عائلة عريقة في الصحافة والتاريخ. حائز على جوائز عدة منها جائزة غونكور الأدبية الفرنسية لعام 1993 عن روايته»صخرة طانيوس«. وتدور أحداث هذه الرواية الخيالية في أمكنة ما زالت موجودة حتى اليوم في قرية عين القبو والقرى المجاورة. ومن أعماله سمرقند 1988. الحروب الصليبية كما رآها العرب 1983. الهويات القاتلة 1998».

في البيت الخاوي ربما يتردّد صدى صوت أمين معلوف وهو يقول «لم أبتعد عن بلدي هو الذي إبتعدَ عني». وعندما زار لبنان ذات يوم قال «لا أحاول أن أعرف إلى أي بلدٍ أنتمي، فأنا أعيش الجنسية المزدوجة اللبنانية - الفرنسية بطريقة متناغمة».

لم تَغِبْ عن بال أمين معلوف يوماً مدرسته في عين القبو «كانت المدرسة المختلَطة الوحيدة يومَها ما قبل الحرب العالمية الأولى» والتي ما زال يراها دائماً في أحلامه، وهو غالباً ما يردد «ان الشرق لا بد ان يستعيد دورَه ويعود للطليعة تماماً كما كان منارةً للعالم».

يتدخّل الدكتور عصام ليخبرنا أن جدّه بطرس كانت لديه مدرسة هنا في العام 1912. ولبيبة الهاشم كانت تعلّم في مدرسة جَدي وهي كاتبة وأديبة وباحثة كان لها دور رائد في الحركة النسائية وتعليم الفتيات وأصدرت في العام 1906 مجلة فتاة الشرق".

على المقلب الآخَر من الطريق، بيت النائب اللبناني الراحل نصري المعلوف وصكّ ملكية يعود إلى 1730، وعلى مسافة غير بعيدة ينبسط منزل الموسيقي العالمي الشهير ابراهيم معلوف (إبن شقيقة أمين)... بيوت يتوارثها جيلٌ بعد جيل في قريةٍ تشبه المنتجعات الطبيعية.

ويفاخر الدكتور عصام بإرثٍ تركه عمه رشدي الذي كتب قصيدة: «ربّي سألتك باسمهنّ أن تفرشَ الدنيا لهنّ، بالوردِ إن سمحتْ يداك وبالبنفسج بعدهنّ»، وهي القصيدة التي لحّنها الأخوان الرحباني وغنّتها السيدة فيروز.

وبكثيرٍ من الحميمية يتحدث عن غلاف كتاب «بدايات» لأمين «وفي الصورة يَظهر جدي بطرس وجدتي، وهذا والد أمين، ولكن لا أحد يعلم ذلك»، كما يشير الى لوحة تجمعه طفلاً بوالدة ابرهيم معلوف، أي الأخت الصغيرة لأمين، وكنت ألعب معها الورق ولم نكن نعرف كيف نلعب، ولكن ابنة عمتي التي كانت تتلقى دروساً في الرسم جعلتْنا مادة لهذه اللوحة رسمتها في 1965 وها هي معلّقة هنا".

أما السؤال الذي يراودنا، كما يلحّ على كل الذين قرأوا رواية «صخرة طانيوس» الشهيرة التي بدت وكأنها وثبةُ أمين معلوف إلى العالمية، هو اين تلك الصخرة – اللغز التي شكّلت «القفل والمفتاح» في الحبكة الممتعة؟

قال الدكتور عصام: «هنا كل الناس في منزلهم صخرة طانيوس ولا يمكن إقناعهم بغير ذلك... في الرواية يقول أمين: في القرية التي رأيت فيها النور، للصخور أسماء». وأضاف إبن العم: «لو كنا صغاراً كنت لأقول هذه صخرة فلان وهذه صخرة علان، لكن في صخرة طانيوس الأمر ليس كذلك».

فكرة صخرة طانيوس - بحسب الدكتور عصام - انها الصخرة المحظّرة التي عندما وصل طانيوس إلى النهاية وبات شعرُه أبيض وحصل ما حصل، نزل في حرجٍ وجلس في مكان كأنه الشفق ولم يعد أحد يعرف عنه شيئاً. والمكان الذي جلس فيه إسمه صخرة طانيوس.

«هذا هو المكان المفترَض (الصخرة)».

يشير الدكتور عصام إلى حافةِ منحدرٍ قاسٍ تغمره أشجار السنديان على مرمى النظر من شرفةٍ تعوّد أمين معلوف الجلوس عليها.

المكان يُعرف عادة بـ «الشير،» ولأن مساحته أصغر من المعتاد يسمى «الشنشير».

إذ يُعتقد ان طانيوس امتطى حافته قبل ان يغمره الضبابُ فيغيب في غموضٍ لا متناهٍ.

نهاية طانيوس في الرواية «لم يكلّم أحداً. بل صعد صخرةً وجلس عليها، ثم كان في الأمر معجزة... إختفى، غابَ عن الأنظار» وكأنها إبتلعتْه حبكةٌ مأخوذه تقريباً بالكامل من حادثة حقيقية حين قُتل بطريرك في القرن التاسع عشر على يدي شخص يدعى أبو كشك معلوف... أما الشخصيات الأخرى فمن نسج الخيال الذي احتار كتّاب وصحافيون في وصْفه بمعرض الإشادة به وأبعاده العميقة.

... «إن لبنان الأرض التي بارَكها الله، ولكنها العدوانية تجاه الناس الطيّبين. هو مزيج من ماء زهرة الليموم ورائحة البارود. بقراءتنا»صخرة طانيوس«ثمة شرق يقترب»، هكذا كتبت مجلة «لوبوان» عن

الرواية التي قالت فيها «لوموند» إنها «تمزج التاريخ بالأسطورة والحِكمة بجنون البشر».

من رواية «صخرة طانيوس»

«للصخور أسماء فى الضيعة التى أبصرتُ فيها النور».

فهناك المركب، ورأس الدب، والكمين والجدار... وهناك تحديداً صخرة العسكر التى كان الجنود يرابطون عندها حين تطارد الكتيبةُ العصاة، وما من موقع يفوقها إجلالاً واختزاناً للأساطير.

ومع ذلك، فعندما يَصدف أن أبصر فى الحلم طبيعةَ طفولتي، تتراءى أمام ناظري صخرة أخرى.. تلوح كمقعد جليل متقعّر كأنه اهترأ فى موقع المؤخرة، بمسنده الشاهق والمستقيم المنسدل على الجانبين كالمرفق، وهى الصخرة الوحيدة التى تحمل على ما أظن، اسم رجل، صخرة طانيوس.

لطالما تأملتُ ذلك العرش الحجري، ولم أجرؤ على ملامسته.

ليس خوفاً من الخطر، ففى الضيعة كانت الصخور مرتعَ لهْونا المفضّل، وقد اعتدتُ، حتى فى طفولتي على تحدّي أترابى الأكبر مني سناً، والمجازفة بتسلُّق أخطر الصخور، كنا لا نملك سوى أيدينا وسيقاننا العارية، ولكن جلدنا كان يجيد الالتصاقَ بجلد الصخرة، فلا يصمد أمامنا أي جلمود.

لا، لم أحجم خوفاً من الانزلاق، بل كان تطيّراً وعهداً انتزعه مني جدي قبل أشهر على وفاته: «كل الصخور إلا تلك الصخرة!».

وكان الصبية الآخَرون يظلون مثلي على مسافة منها، ويشعرون نحوها بالرهبة المتطيّرة نفسها، ولعلهم مثلي قد قطعوا وعداً، ويدهم على زغب شاربهم، وحصلوا على التبرير عينه: «كان يلقب بطانيوس الكشك.

وقد جلس على هذه الصخرة، ثم توارى عن الأنظار».

غالباً ما ذُكر أمامي ذلك الرجل، بطل الكثير من الحكايات المحلية، وكان اسمه يثير فضولي على الدوام. كنتُ أعلم أن طانيوس أحد الأسماء العامية الكثيرة لأنطوان على غرار أنطون، وأنطونيوس، ومطانيوس، وطانوس أو طنوس.. ولكن، لِمَ ذلك اللقب المضحك «الكشك»؟. لم يشأ جدى أن يبوح لى بالسرّ، مكتفياً بما يعتقد أنه يجوز له التصريح به لطفل: «كان طانيوس ابن لميا لا بد أنك سمعتَ بها.

لقد حدث ذلك منذ عهد سحيق، لم نكن قد وُلدنا لا أنا ولا والدى، فى ذلك الزمن كان والي مصر يحارب العثمانيين، وقد عانى أجدادنا الأمرّين، لا سيما عقب اغتيال البطريرك، فقد أطلق عليه النار هنا عند مدخل الضيعة ببندقية القنصل الإنجليزي». هكذا كان جدي يتكلم حين لا يرغب الرد على أسئلتي، فيلقي بشذرات الكلام كأنه يهدي إلى سبيل، فسبيل ثان، وثالث، ولا يسلك أياً منها. وقد اضطررت للانتظار سنوات طويلة قبل اكتشاف حقيقة ما جرى.

إلا أننى كنت متسلحاً بأفضل خيوط هذه الحقيقة لأننى أعرف اسم لميا.

وكان هذا الاسم لا يخفى علينا جميعاً فى الضيعة بفضل قول شعبى، اجتاز لحسن الحظ، قرنين من الزمن ليصل إلى مسامعنا: لميا، لميا، كيف بتخبي هالحلا؟».